tratto da una serie di articoli su " Il primo capitalismo e l'agricoltura in Inghilterra"; di Ian Angus.

Terre comuni, diritti comuni

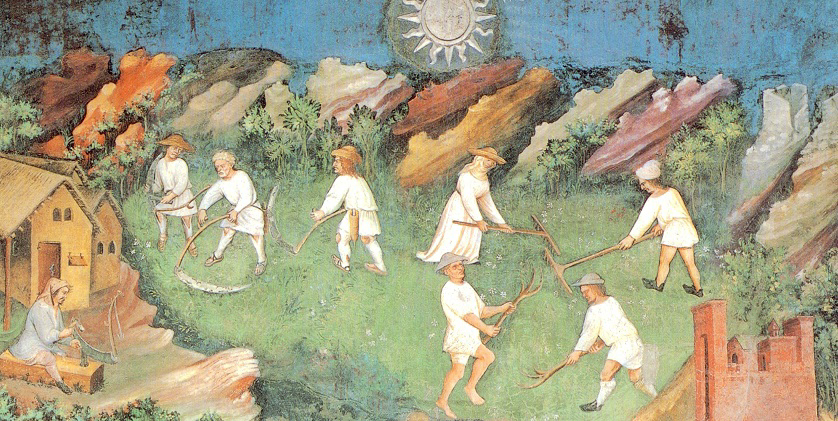

Nell'Inghilterra medievale e all'inizio della storia moderna, la maggior parte delle persone produceva da sé ciò di cui aveva bisogno, soddisfacendo i propri bisogni essenziali direttamente mediante la terra, che era una risorsa comune e non una proprietà privata come noi la intendiamo oggi.

Nessuno in realtà sa quando o come i sistemi inglesi di pratica agricola comune siano iniziati.

Quello che sappiamo per certo è che all’apice del feudalesimo, tra il XII e XIII secolo, tale modello era diffuso in varie forme.

La terra stessa era detenuta dai proprietari terrieri, direttamente o indirettamente attraverso il re.

Una famiglia della piccola nobiltà poteva possedere e vivere in un solo maniero - più o meno equivalente a una piccola città - mentre un alto aristocratico, un vescovo o un monastero potevano possederne dozzine.

Le persone che effettivamente lavoravano la terra, spesso costituite da un insieme di servi non liberi e contadini liberi, pagavano la rendita e altri tributi in lavoro, prodotti o

(più tardi) in denaro, e avevano, oltre all'uso della terra coltivabile, una varietà di diritti legali e tradizionali per poter utilizzare le risorse del maniero, come il pascolo degli animali sui terreni comuni, la raccolta di legna da ardere e di bacche e noci nella foresta del maniero, e la spigolatura del grano che rimaneva nei campi dopo il raccolto.

"I diritti comuni erano gestiti, suddivisi e ridefiniti dalle comunità; questi diritti si basavano sul mantenimento di relazioni e attività che contribuivano alla riproduzione collettiva: nessun feudatario poteva vantare diritti esclusivi sulla terra al di fuori dei diritti comuni e consuetudinari né aveva il diritto di impadronirsi o inglobare le terre comuni come proprio dominio."

Il sistema dei campi variava molto, ma di solito un maniero o una cittadina includevano sia la fattoria del padrone, sia la terra che veniva coltivata dai fittavoli che avevano il diritto di usarla per tutta la vita.

La maggior parte dei resoconti parla solo di sistema a campi aperti, in cui ogni fittavolo coltivava più strisce di terra che erano sparse nei campi arabili, cosicché nessuna famiglia aveva tutto il terreno migliore, ma c'erano anche altri accordi.

Per esempio, in alcune parti dell'Inghilterra sud-occidentale e della Scozia, le fattorie su terreni arabili comuni erano spesso compatte, non in strisce, e venivano periodicamente ridistribuite tra i membri delle comunità.

La maggior parte dei manieri era fornita anche di pascoli condivisi per nutrire bovini, pecore e altri animali, e in alcuni casi di foreste, zone umide e corsi d'acqua.

Sebbene basate sulla cooperazione, queste comunità non erano egualitarie al loro interno.

In origine, tutti i poderi potevano avere circa le stesse dimensioni, ma col tempo si è verificata una considerevole differenziazione economica.

Alcuni fittavoli benestanti possedevano terreni che producevano una quantità tale di prodotti agricoli da poter essere venduta nei mercati locali; altri (probabilmente la maggioranza nella maggior parte dei villaggi) avevano abbastanza terra per

sostenere le loro famiglie, con un piccolo surplus negli anni buoni; altri ancora con molta meno terra probabilmente lavoravano part-time per i loro vicini più ricchi o per il padrone.

Come spiega lo storico marxista Rodney Hilton, le differenze economiche tra i contadini medievali non erano ancora differenze di classe.

«I piccoli proprietari terrieri poveri e i contadini più ricchi erano, nonostante le differenze nei loro redditi, ancora parte dello stesso gruppo sociale, con uno stile di vita simile, e differivano gli uni dagli agli altri per l'abbondanza piuttosto che per la qualità dei loro beni».

È solo dopo la dissoluzione del feudalesimo, nel XV secolo, che si sviluppò uno strato di agricoltori capitalisti.

Autogestione

Se dovessimo credere a un influente articolo pubblicato nel 1968, l'agricoltura basata sui beni comuni sarebbe dovuta scomparire poco dopo la sua nascita.

Ne The Tragedy of the Commons, Garrett Hardin sosteneva che gli stessi beni comuni sarebbero stati inevitabilmente sovrautilizzati dai membri della stessa comunità, causando il collasso ecologico. In particolare, al fine di massimizzare il loro reddito, «ogni pastore cercherà di tenere il maggior numero di bestie possibile sui beni comuni», fino a quando il pascolo non sarà stato distrutto e non potrà più alimentare alcun animale.

«La libertà nelle terre comuni porta alla rovina di tutti».

Dalla sua pubblicazione nel 1968, il resoconto di Hardin è stato ampiamente adottato da accademici e politici, e utilizzato per giustificare il furto delle terre dei popoli indigeni, la privatizzazione

dell'assistenza sanitaria e di altri servizi sociali, la concessione alle imprese di «permessi negoziabili» per inquinare l'aria e l'acqua, e altro ancora.

Possiamo rimarcare come pochi di coloro

che hanno considerato le opinioni di Hardin autorevoli notano che egli non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue conclusioni radicali.

Sosteneva che la «tragedia» era inevitabile, ma non mostrò un solo caso in cui fosse successo.

Gli studiosi che hanno effettivamente studiato l'agricoltura basata sui beni comuni hanno tratto conclusioni molto diverse: «Ciò che si ebbe infatti non fu una “tragedia dei beni comuni”, ma piuttosto un trionfo e che per centinaia di anni - e forse migliaia, anche se non esistono documenti scritti per indicare la durata - la terra fu gestita con successo dalle comunità».

Nell'Inghilterra del 1700 gli abitanti delle terre comuni, che si riunivano due o tre volte all'anno per decidere questioni di interesse comune, erano pienamente consapevoli della necessità di regolare il metabolismo tra il bestiame, le colture e il suolo.

"La regolazione efficace del pascolo in comune è stata tanto significativa per i livelli di produttività quanto l'introduzione di colture da foraggio e, ancor più, la riconversione dei terreni lavorati al pascolo.

Un controllo accurato ha permesso la crescita del numero del bestiame e, con esso, la produzione di letame.

La regolamentazione delle terre rende evidente che gli abitanti delle terre comuni cercavano sia di mantenere il valore del pascolo comune sia di nutrire la terra."

Date le preoccupazioni odierne sulla diffusione delle malattie negli allevamenti intensivi, è istruttivo apprendere che le comunità contadine del diciottesimo secolo adottavano regolamenti per isolare gli animali malati, impedire ai maiali di sporcare gli stagni dei cavalli e impedire che cavalli e mucche esterne si mescolassero con le mandrie degli abitanti del villaggio.

C'erano anche severi controlli su quando tori e montoni potevano entrare nei beni comuni per la riproduzione, e le giurie

«regolavano attentamente o proibivano l'ingresso nei beni comuni di animali non selezionati in grado di inseminare pecore, mucche o cavalli».

Se ne conclude che «il sistema dei campi comuni era un modo efficace, flessibile e collaudato di organizzare l'agricoltura del villaggio; i pascoli comuni erano ben governati, il valore di un diritto comune era ben mantenuto».

L'agricoltura basata sui beni comuni è sopravvissuta per secoli proprio perché era organizzata e gestita democraticamente da persone che erano intimamente coinvolte con la terra, i raccolti e la comunità.

Anche se non era una società egualitaria, per certi versi prefigurava ciò che Karl Marx, riferendosi a un futuro socialista, descriveva come «i produttori associati, [che] regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura».

Lotte di classe

Questo non vuol dire che la società agraria fosse priva di tensioni.

C'erano lotte quasi costanti su come la ricchezza prodotta dai contadini dovesse essere distribuita nella gerarchia sociale. La nobiltà e gli altri proprietari terrieri volevano rendite più alte, minori tasse e limiti ai poteri del re, mentre i contadini resistevano alla limitazione dei loro diritti da parte dei proprietari terrieri e lottavano per ridurre il peso della rendita.

La maggior parte di questi conflitti venivano risolti tramite negoziati o ricorsi ai tribunali, ma alcuni sfociavano in battaglie, come nel 1215 quando i baroni costrinsero il re Giovanni a firmare la Magna Carta, o nel 1381 quando migliaia di contadini marciarono su Londra per chiedere la fine della servitù della gleba e l'esecuzione dei funzionari impopolari.

All'inizio del XV secolo in Inghilterra l'aristocrazia feudale era molto indebolita.

La resistenza dei contadini aveva effettivamente messo fine alla servitù della gleba ereditaria e costretto i proprietari terrieri a sostituire il lavoro servile con canoni di affitto fissi imposti ai contadini, pur lasciando in vigore l'agricoltura dei campi comuni e molti diritti comuni.

Marx ha descritto il 1300 e l'inizio e la

prima metà del XV secolo, quando i contadini in Inghilterra stavano conquistando una maggiore libertà e riducendo il peso della rendita fondiaria, come la fase in cui «il lavoro che si sta emancipando vive il suo periodo d’oro».

Ma quello fu anche un periodo in cui le divisioni economiche formatesi nel tempo tra i contadini stavano aumentando.

Lo storico dell'agricoltura Mark Overton stima che «all'inizio del XVI secolo, circa l'80% dei contadini coltivava solo il cibo sufficiente per i bisogni della propria famiglia».

Del restante 20%, solo pochi erano veri e propri capitalisti che impiegavano braccianti e accumulavano sempre più terra e ricchezza.

Tuttavia, a partire dal 1500 in molte comunità contadine coesistevano due approcci differenti nel rapporto con la terra.

"Gli atteggiamenti e il comportamento dei contadini che producevano esclusivamente per i propri bisogni differivano da quelli dei contadini che cercavano di trarre un profitto.

I primi valutavano i loro prodotti in termini di utilità per loro piuttosto che per il loro valore di scambio sul mercato.

I contadini con più terra e mezzi, orientati al profitto, erano ancora vincolati dalla produttività del suolo e dal clima, e dagli usi e costumi locali, ma erano anche

interessati alla combinazione di colture e bestiame che avrebbero loro fatto guadagnare di più."

Questa divisione, alla fine, portò al superamento dei beni comuni.

Accumulazione originaria

Per Marx, la chiave per comprendere la lunga transizione dal feudalesimo agrario al capitalismo industriale era «il processo di separazione fra lavoratori e condizioni di lavoro», che comportava "il trasformare a un polo i mezzi sociali di produzione e sussistenza in capitale, e il trasformare al polo opposto la massa popolare in operai salariati».

"La natura non produce da una parte possessori di denaro o di merci e dall’ altra puri e semplici possessori della propria forza lavorativa.

Questo rapporto non è un rapporto

risultante dalla storia naturale e neppure un rapporto sociale che sia comune a tutti i periodi della storia.

Esso stesso è evidentemente il risultato d’uno svolgimento storico precedente, il

prodotto di molti rivolgimenti economici, del tramonto di tutta una serie di formazioni più antiche della produzione sociale."

Un decennio prima della pubblicazione del Capitale, Marx riassunse quello sviluppo storico in una prima bozza.

"Proprio nello sviluppo della proprietà fondiaria si può dunque studiare la graduale affermazione e formazione del capitale…

La storia della proprietà fondiaria che provasse la progressiva trasformazione del signore feudale in redditiere fondiario, del fittavolo a vita legato al fondo per diritto ereditario, semitributario e spesso non libero, in farmer moderno, e del servo della gleba e contadino soggetto a prestazioni d’opera, vincolato al fondo, in bracciante agricolo, sarebbe in realtà la storia della formazione del capitale moderno."

Nella sezione VIII del primo volume del Capitale, intitolata La cosiddetta accumulazione originaria, egli estese quel paragrafo in un resoconto del processo storico attraverso il quale l'espropriazione dei contadini creò la classe operaia, mentre la terra che essi avevano lavorato per millenni divenne la ricchezza capitalistica che li sfruttava.

Nessuno prima di Marx aveva svolto ricerche così approfondite sull'argomento.

Se il suo resoconto richiede oggi alcune modifiche, soprattutto per quanto riguarda le differenze regionali e il tempo dei cambiamenti, la storia e l'analisi di Marx dei beni comuni rimangono tuttavia una lettura essenziale.

Commenti

Posta un commento